Premiers éclats d’un héritage

Histoire du collège des Jésuites d’Avignon jusqu’en 1850

Le contexte intellectuel, religieux et politique : Avignon à la croisée des influences

Au tournant du XVe siècle, l’Europe méridionale entre dans une ère de profonds bouleversements culturels. L’essor de l’humanisme, né en Italie, promeut un retour aux textes antiques grecs et latins, une réhabilitation des arts libéraux, et une valorisation du raisonnement, de l’éloquence, de la morale et de la connaissance encyclopédique. Dans ce climat de renouveau intellectuel, l’éducation devient un outil central de transformation individuelle et collective. La formation des élites passe désormais par l’apprentissage de la rhétorique, de la philosophie, de la théologie et des sciences naturelles.

Avignon, bien qu’ayant perdu le prestige qu’elle détenait au temps de la papauté au XIVe siècle, demeure un centre religieux et universitaire important. Cité pontificale jusqu’en 1791, elle dépend directement des États de l’Église, ce qui en fait un terrain propice à l’installation d’ordres religieux voués à l’enseignement. C’est dans ce contexte que s’inscrit la fondation du collège des Jésuites, à une époque où l’instruction est également un instrument de la Contre-Réforme catholique.

L’arrivée de la Compagnie de Jésus à Avignon (1553–1565)

La Compagnie de Jésus, ordre religieux fondé en 1540 par Ignace de Loyola, entend répondre aux défis posés par la Réforme protestante par un retour à une éducation chrétienne rigoureuse, érudite et structurée. Leur pédagogie, fondée sur les Exercices spirituels, la discipline et l’art oratoire, attire rapidement l’attention des autorités religieuses.

En 1553, le cardinal Alexandre Farnèse, légat pontifical d’Avignon et neveu du pape Paul III, invite les Jésuites à s’établir dans la ville pour y fonder un collège. Deux jésuites sont envoyés depuis Rome, mais la tentative échoue en raison du manque de financement et de l’existence du collège Saint-Paul, récemment créé. Il faut attendre plus de dix ans pour qu’une seconde tentative réussisse.

En 1564, sous l’impulsion du même cardinal Farnèse, avec l’accord du Père Général Jacques Lainez et le soutien du Conseil de ville, les Jésuites obtiennent enfin les moyens de fonder leur collège. Le 20 octobre 1564, le collège est officiellement établi dans la maison de la Motte. Malgré une épidémie de peste qui ravage la région, les premiers cours sont dispensés dès janvier 1565. Les débuts sont modestes, mais l’élan est donné.

Le développement du collège : un pôle majeur d’enseignement (XVIe – XVIIe siècle)

Dès la fin du XVIe siècle, le collège jésuite connaît un développement rapide. Grâce à une pédagogie innovante, les élèves sont formés à la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la logique, mais aussi à la musique, aux arts et aux langues anciennes. L’objectif est de former des citoyens éclairés, moralement solides et capables d’assumer des fonctions importantes dans la société ou l’Église.

Les Jésuites développent une méthode d’enseignement hiérarchisée, où l’élève progresse par degrés, dans des classes ordonnées par âge et par niveau. Le théâtre en latin, les concours d’éloquence, les débats philosophiques et la rigueur disciplinaire font du collège un modèle du genre. Il devient l’un des plus prestigieux établissements de la région, attirant des élèves d’Avignon mais aussi des États voisins.

À partir de 1572, un noviciat est installé dans l’enceinte du collège pour former les futurs membres de la Compagnie. Le rayonnement du collège devient alors à la fois intellectuel et spirituel. À la fin du XVIIe siècle, le collège est solidement implanté au cœur de la ville.

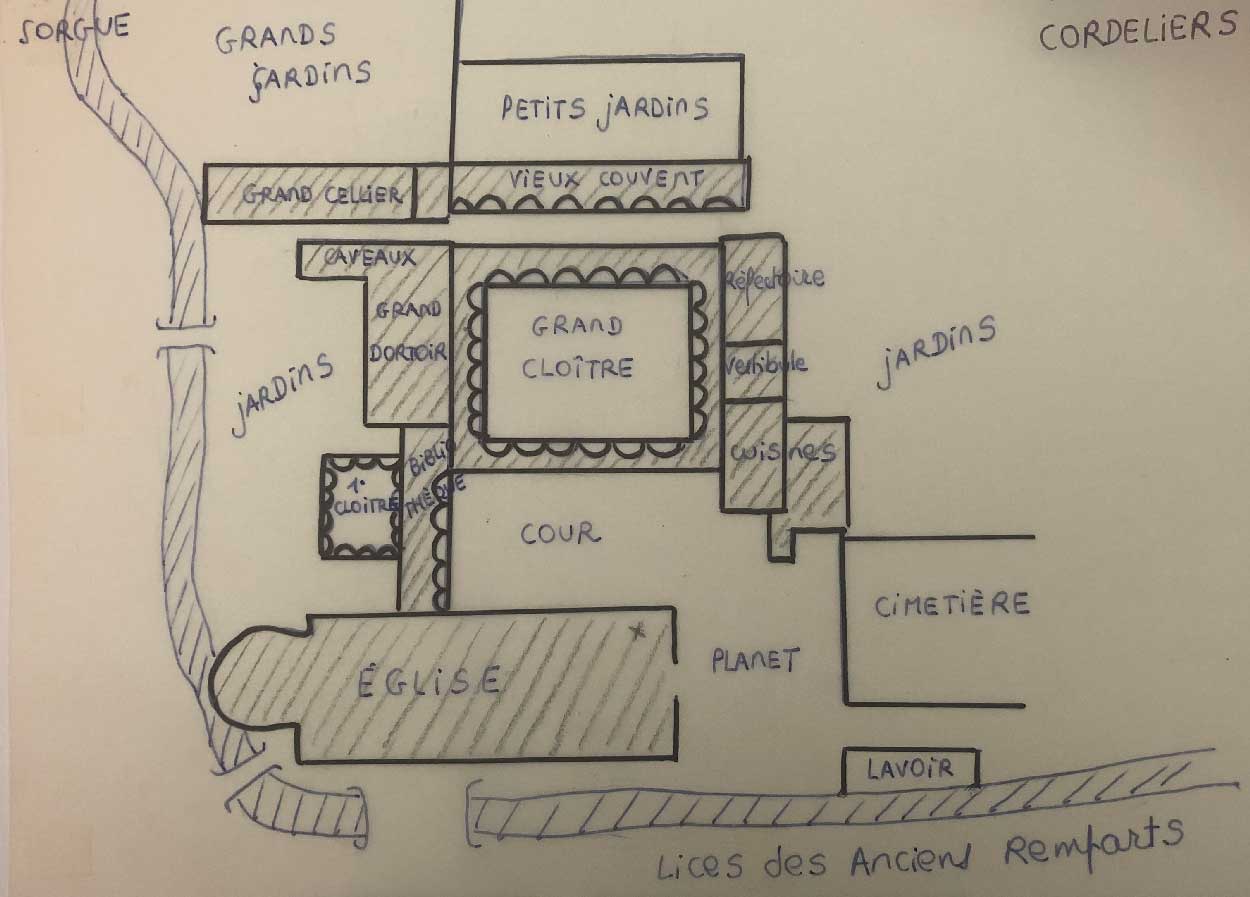

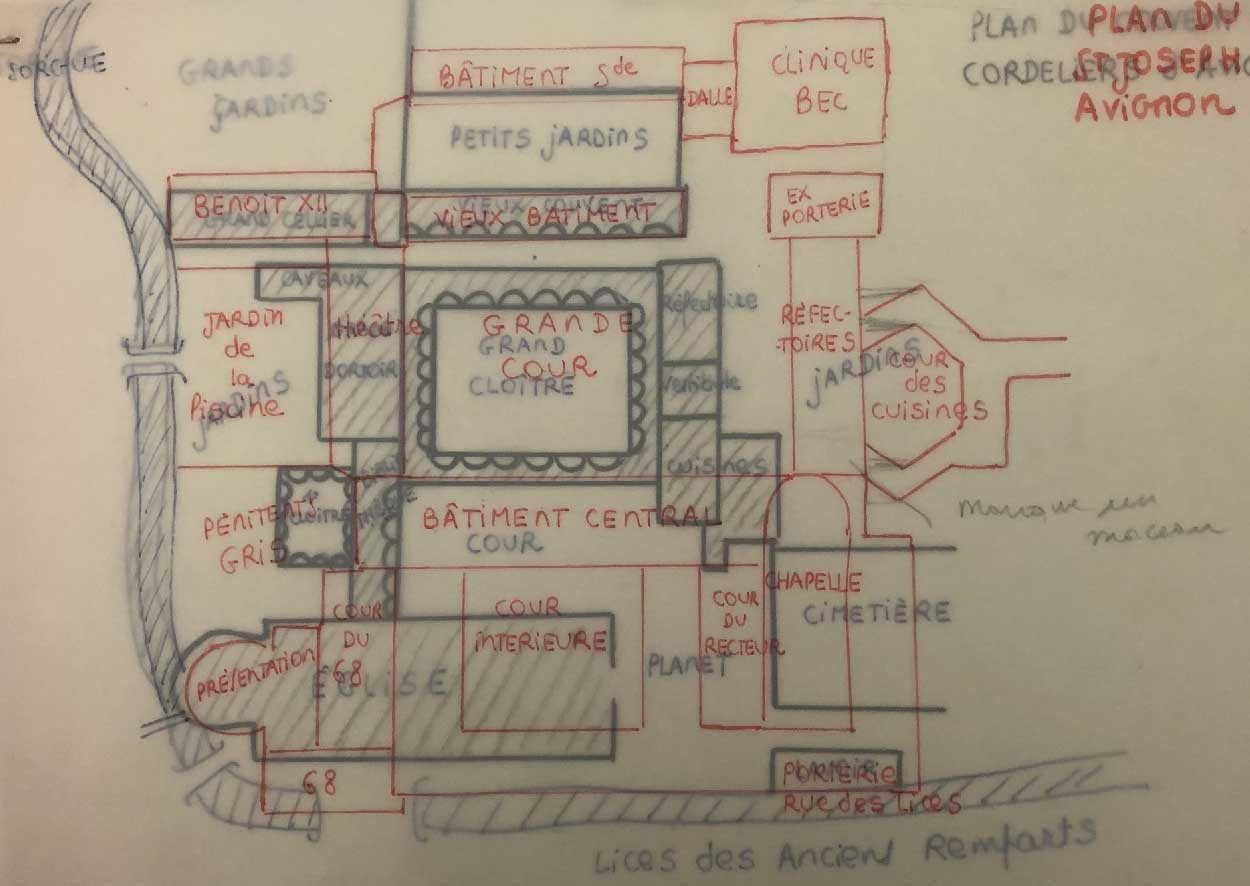

Sur le plan architectural, plusieurs extensions sont réalisées au fil des décennies, bien que de manière fragmentée. Le frère Martellange, architecte jésuite de renom, est sollicité pour réorganiser le site, mais faute de moyens ou de cohérence dans la planification, le collège conserve un aspect hétérogène.

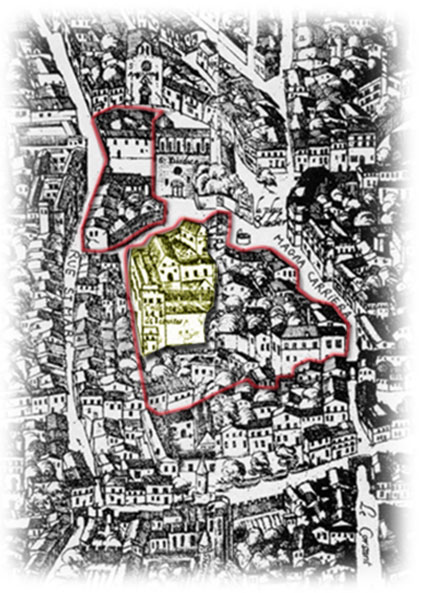

Le bâtiment que l’on voit ici correspond à l’ancien collège fondé au XVIIe siècle par les Doctrinaires d’Avignon. Il se situait sur l’emplacement de l’actuelle bibliothèque Ceccano, en plein cœur du centre historique. Construit à proximité immédiate du Palais des papes, ce collège accueillait des élèves issus de la bourgeoisie avignonnaise et jouait un rôle complémentaire à celui des Jésuites. L’architecture, sobre et fonctionnelle, reflétait les idéaux éducatifs de l’époque. Aujourd’hui, ce lieu a été transformé en bibliothèque municipale, mais il conserve encore les traces de son passé scolaire et religieux, mêlant patrimoine éducatif et culture contemporaine.

Le couvent des Cordeliers : une présence franciscaine médiévale à proximité immédiate

À quelques dizaines de mètres du collège, un autre site religieux marque profondément le tissu urbain d’Avignon : le couvent des Cordeliers. Fondé en 1226, dans la mouvance de l’expansion franciscaine initiée par François d’Assise, ce couvent s’établit en dehors des remparts médiévaux, avant d’être intégré au cœur de la cité lors de l’élargissement de l’enceinte.

Le couvent comprend une église construite entre le XIIIe et le XIVe siècle, achevée vers 1350, ainsi qu’un cloître, des bâtiments conventuels et plusieurs chapelles annexes. Les Cordeliers s’y installent durablement et participent à la vie spirituelle de la ville. Des personnalités notables y sont enterrées. On dit, sans certitude historique formelle, que Laure de Noves, immortalisée par le poète Pétrarque, aurait été inhumée dans l’église du couvent.

Jusqu’au XVIIIe siècle, le couvent reste actif. Mais le déclin progressif des ordres mendiants, conjugué aux aléas politiques, affaiblit sa position. La Révolution française sonne le glas de son activité religieuse.

La Révolution française et les bouleversements de l’enseignement

En 1768, le Parlement d’Aix expulse les Jésuites des États pontificaux. Le collège est fermé, ses biens confisqués. Il est brièvement confié à d’autres ordres, comme les Doctrinaires ou les Bénédictins, mais sans regagner son prestige passé.

Avec la Révolution de 1789, la suppression des ordres religieux et la nationalisation des biens de l’Église entraînent la dissolution définitive de nombreuses institutions religieuses. Le couvent des Cordeliers est vidé, son église devient un entrepôt, puis une carrière de pierre. Le cloître est détruit, les bâtiments conventuels vendus, transformés ou démolis. Seuls quelques vestiges subsistent aujourd’hui de cet ensemble monumental.

Les anciens bâtiments du collège jésuite sont quant à eux réquisitionnés à des fins militaires : ils deviennent caserne, hôpital ou dépôt. L’enseignement y est suspendu pendant plusieurs années.

Le renouveau éducatif au XIXe siècle : de collège communal à lycée

Sous le Consulat et l’Empire, l’organisation de l’enseignement secondaire devient une priorité. En 1802, Napoléon crée les lycées impériaux, et impose à chaque chef-lieu de département de disposer d’un établissement secondaire. Avignon, rattachée au Vaucluse depuis 1791, voit ses anciens bâtiments jésuites réaffectés à l’éducation. En 1811, le collège communal y est officiellement installé. En 1815, il prend le nom de collège royal, avant de devenir lycée à partir de la monarchie de Juillet.

Au fil des années, les bâtiments sont restaurés, agrandis et réaménagés pour répondre aux exigences du nouvel enseignement républicain. Les vestiges du couvent des Cordeliers, alors désaffectés, sont peu à peu intégrés au site scolaire. Ce processus d’absorption foncière permet au lycée de s’étendre sur une large surface, tout en conservant les traces d’un passé médiéval et religieux ancien.